Erradicar la tortura en México: un reto para el sistema de justicia

El debate sobre la reforma al Poder Judicial invita a repensar cómo fortalecer la respuesta de las autoridades ante la normalización de la tortura.

Alejandra Hernández (@_alehg) y Paola Berenzon (@PaolaaFB) | Programa de Justicia

La tortura como mecanismo para avanzar investigaciones o fabricar acusaciones persiste en México. Policías, con la anuencia de fiscales del Ministerio Público, son cómplices de perpetuar estos abusos. Pese al robusto marco jurídico que prohíbe y sanciona estas conductas1, y a los controles judiciales previstos por el proceso penal sobre las actuaciones de policías y fiscales, estas violaciones a derechos humanos no han disminuido.

El debate actual sobre la reforma al Poder Judicial Federal nos llama a repensar las medidas necesarias para fortalecer la respuesta frente a la tortura. Elegir a jueces y magistrados mediante voto popular no garantiza la independencia e imparcialidad de las personas juzgadoras con tolerancia cero ante estas prácticas. En el derecho internacional, la prohibición de la tortura es una norma de ius cogens, lo que implica su prohibición absoluta, sin importar estados de excepción o de emergencia, conflictos armados, conmoción, o cualquier otra circunstancia. Es obligación de todos los Estados erradicar la práctica de la tortura.

Las cifras de la tortura en México

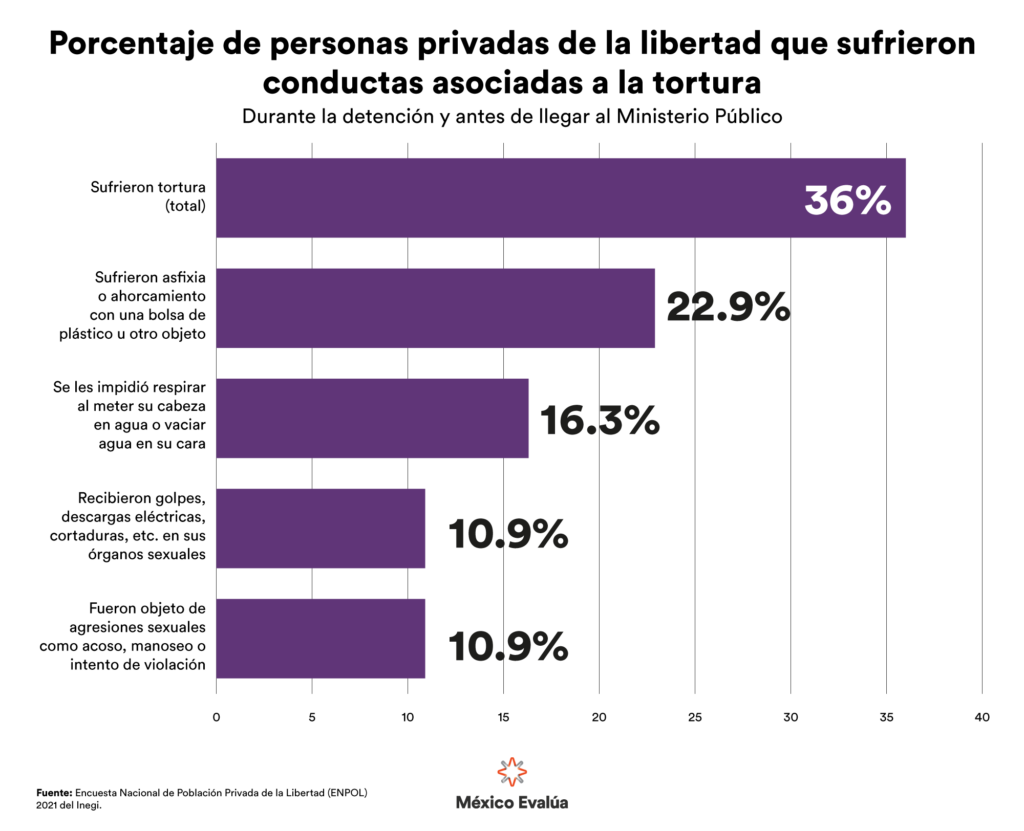

A un año del lanzamiento de la Estrategia Nacional contra la Tortura, se carece aún de algún informe sobre su avance y son escasos los estados que cuentan con un programa anual de trabajo. Sin embargo, las cifras son preocupantes. De acuerdo con la última edición de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021 del Inegi, al menos 36% (79,372) de las personas privadas de la libertad sufrieron conductas asociadas a la tortura.

La conducta más común que estas personas señalaron es asfixia o ahorcamiento con una bolsa de plástico u otro objeto. Otra acción es impedir la respiración al meter la cabeza de la víctima en agua o vaciarle agua en la cara. También son comunes golpes, descargas eléctricas y cortaduras en órganos sexuales, y agresiones sexuales como acoso, manoseo o intento de violación.

En 7 de cada 10 casos, el Ministerio Público no revisó las circunstancias de la detención (71%), y en más de la mitad (52%) un médico no certificó la integridad física de las personas detenidas, ni registró por escrito las heridas producto de la detención (78%). Estas omisiones obstaculizan la investigación oportuna de los hechos y favorecen al desvanecimiento de pruebas relevantes.

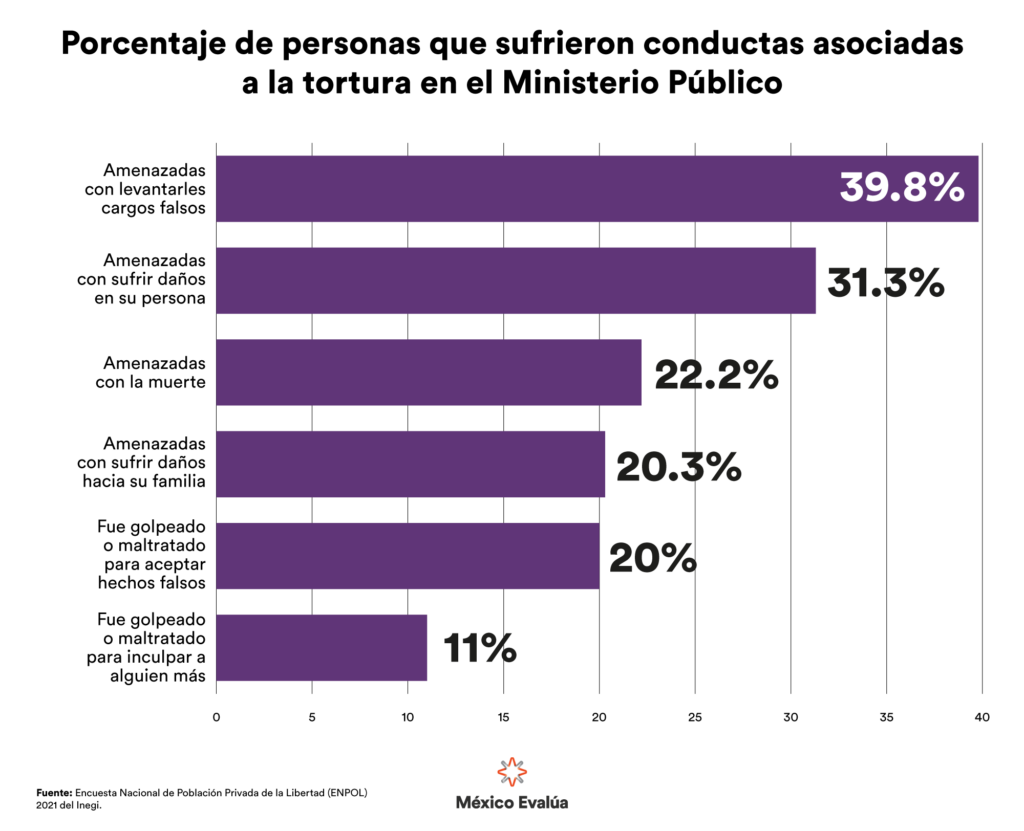

Ya en el Ministerio Público, las personas detenidas fueron amenazadas con: levantarles cargos falsos, sufrir daños en su persona o hacia su familia, y la posible muerte. Resulta revelador que en su interrogatorio ante el Ministerio Público, una de cada cinco personas fue golpeada o maltratada para aceptar hechos falsos, o para inculpar a alguien más. Ese espacio entre la detención y la declaración ante el Ministerio Público se caracteriza por una alta discrecionalidad que lleva a la vulneración de derechos fundamentales.

A pesar de estos datos, las carpetas de investigación iniciadas por el delito de tortura son considerablemente menores. Durante 2022 se iniciaron 4,495 carpetas y 23 averiguaciones previas, para el ámbito federal y local. Mientras que las causas penales iniciadas por el delito de tortura son aún más escasas. Únicamente se reportaron 120 a nivel nacional durante 2022, lo que representa el 0.2% de los casos denunciados durante el mismo año.

En 2021, por medio de la la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, se creó el Registro Nacional del Delito de Tortura (RENADETI). Es una herramienta de investigación e información estadística sobre casos de tortura.

Este Registro Nacional reporta 15,014 expedientes que corresponden al delito de tortura entre 2018 y 2023. De estos, tres cuartas partes (77.4%) son del fuero común y el resto (22.6%) del fuero federal. Son datos inferiores a los reportados anualmente por las fiscalías al Inegi. Los principales probables responsables identificados por las víctimas corresponden a la policía ministerial, la policía estatal y la policía municipal en el fuero común, y a la Guardia Nacional, la Sedena y personal de los Centros Penitenciarios en el fuero federal.

En lo que respecta a las sentencias alcanzadas, los datos del Observatorio contra la Tortura son contundentes. En el periodo 2014-2022 sólo se han obtenido 64 sentencias por el delito de tortura, un promedio de siete por año, y la gran mayoría corresponde al fuero federal (67.2%).

Casos mediáticos de tortura

En los hechos, un par de casos notorios son muestra del estado de las cosas. El delito de tortura fue utilizado como herramienta de persecución política contra el exfiscal anticorrupción de Chihuahua, Francisco González Arredondo. Se le acusó de torturar psicológicamente a personas vinculadas a actos de corrupción en el gobierno de César Duarte. El exfiscal permaneció bajo prisión preventiva de noviembre de 2022 a marzo de 2023, hasta que un juez le permitió seguir su proceso en libertad.

Por otro lado, está el caso de Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la entonces PGR, involucrado en la construcción de la “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, acusado de tortura, desaparición forzada y delitos financieros. A pesar de existir un vídeo de dominio público en el que se le ve cometiendo tortura, Zerón continúa en libertad, prófugo de la justicia mexicana.

Lo que observamos, como en muchos otros delitos, es que la tortura tiene un alto nivel de impunidad. No sólo las víctimas permanecen sin reparación y los hechos sin esclarecer, también se debilita la legitimidad y eficacia de fiscalías y tribunales. El uso de la tortura compromete la viabilidad de cualquier proceso penal, pues las pruebas y confesiones obtenidas son ilícitas, lo que a su vez daña el acceso a la justicia y la confianza en las instituciones de justicia.

¿Hacia dónde llevar la discusión? Perspectivas para erradicar la tortura

Es vital atender los incentivos dentro de las instituciones de justicia que normalizan la práctica de la tortura: las policías y fiscales que la cometen o toleran son los encargados de su investigación. Ante esto, se requieren mecanismos efectivos para prevenir, identificar y sancionar este delito. Pese a que se han creado fiscalías especializadas para investigar la tortura, aún hay estados que carecen de una, o no cuentan con recursos suficientes. A su vez, faltan vías de supervisión del personal médico que documente la integridad física de las personas detenidas, y salvaguardas para garantizar que, una vez iniciada una investigación, el personal pericial pueda emitir sus dictámenes de manera imparcial.

Las iniciativas presidenciales de reforma a la Constitución dejaron intactas las funciones de combate, investigación y persecución del delito que, en su diseño actual, son las que más contribuyen a los niveles de inseguridad e impunidad.

En contraste, se perfila el avance de una reforma al Poder Judicial que no atiende los problemas de fondo de la justicia. En este caso: la prevalencia de la tortura y su prácticamente nula sanción. En cambio, dicha reforma sí podría comprometer la independencia del control judicial que actualmente se ejerce para revisar, y en su caso excluir, las actuaciones de fiscales y policías que vulneran derechos humanos. Una reforma solvente en materia de justicia sí debe considerar al Poder Judicial, pero antes atender los problemas estructurales en seguridad y procuración de justicia que se encuentran en el centro de la crisis de impunidad que atravesamos.

- Artículo 20, apartado B, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes expedida en 2017, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ratificada por México en 1986, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura ratificada en 1987, así como los criterios jurisprudenciales emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ↩︎